关于美,近年常常被提起的一个问题是:“网红”审美是如何毁掉当代互联网年轻人的?

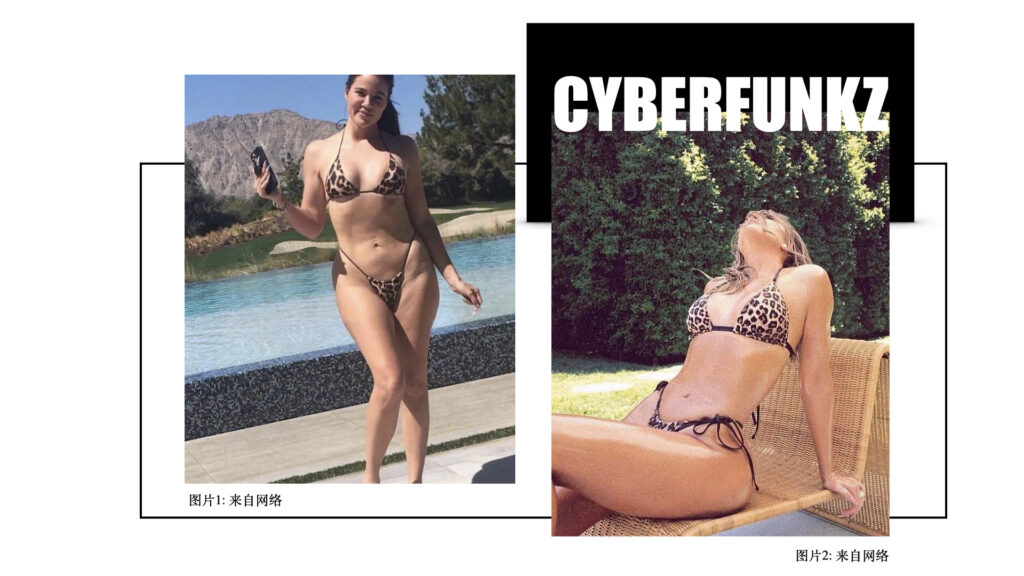

不久前,宇宙网红卡戴珊家族的三姐科勒(Khloe)错手在社交媒体发布了一张未精修图片(下图1)。“未精修”这三个字对于网红美学领导者卡戴珊们来说有多灾难?其可怕程度请参照下图2精修后的胸大腰细臀丰版科勒即可。

上一秒,大家纷纷赞扬 Khloe 终于“人间真实”,不畏骂评束缚,展现真实自我颇为可爱。然而下一秒,Khloe 火速撤回自己的“丑照”。尽管如此,仍不及网友们手速。结果照片自然以迅雷不及掩耳之势在各大社交平台疯传。卡戴珊家族全员随即开启危机公关模式,上下齐心出谋划策准备应对方案。

应对丑照危机,卡戴珊家族绝招有三:一哭二闹三晒照

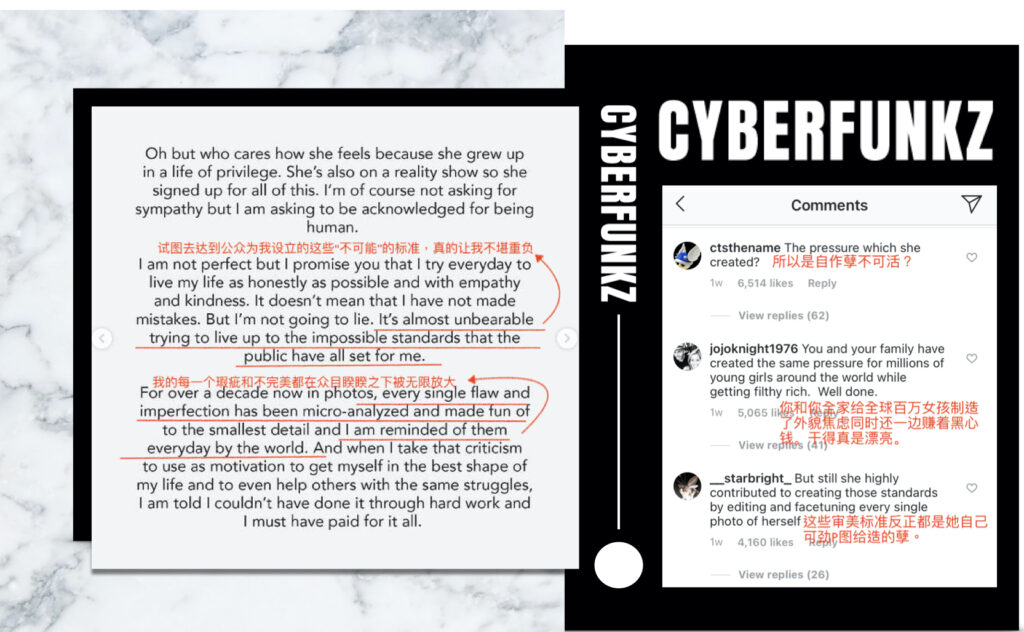

哭诉自己因为受到外界过度的审美压力,所以才抗拒发布自己未精修的照片。然而网友纷纷回应:“究竟是谁最先设立了这些“审美标准”?另万千少女深受其害。”“所谓的审美压力,不过是自食恶果罢了”。

随后甩出律师信。卡戴珊金的品牌市场总监以侵犯肖像权的名义要求Instagram,Twitter等社交平台删除所有照片,有网友号称自己的twitter账号因发了Khloe照片而被锁号。

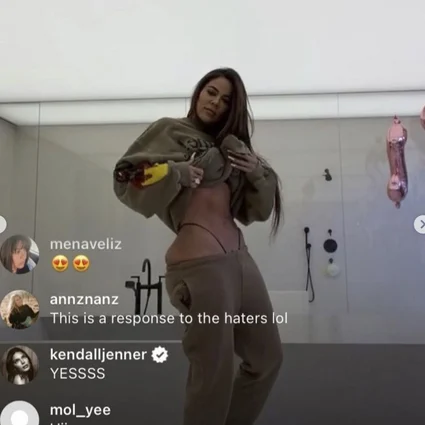

另外,科勒在社交媒体“实力”直播证明自己明明很健美,橘皮组织都是凡人才有的东西。

网友调侃:原来令卡戴珊家族歇斯底里的不是出轨,不是性爱视频,不是被抢劫,仅仅是真实的自己。

有些女人呐,自己贴的“标签”,跪着也不能撕掉。But……

自己给自己创建的“标签”,跪着也要贴下去。科勒卡戴珊因为照片中她本人的“颜值”在自己的审美标准中不达标,而要求全网替她删照。这不禁让人想起几年前,某个女名人却因为她的颜值在别人眼中“不达标”而被删的经历。这个人就是“名门痞女”——洪晃。

几年前,邓文迪带着小男友举办 home party 邀请诸多名人明星齐聚。与会者有时尚集团总裁苏芒,女星李冰冰、邓文迪本人、洪晃和DVF服装设计师戴安等。要命的是这几位女名人的合影竟然出现了两个版本:洪晃版和苏芒版。在苏芒晒出的微博合照中,少了两个人(洪晃和潘石屹老婆)。对此,洪晃自嘲回应说:“颜值不达标呗。”

很多人解读这起微博晒照小风波并非只因洪晃在苏芒眼里“颜值”太感人,自然也离不开“痞女”洪晃此前在各种场合对那些胡乱贴给女性贴上的标签直言不讳地撕。

她撕维密秀是靠物化女性的卖肉秀;

她撕“上流精致美”是装腔作势;

说洪晃投胎投的好,她更是身体力行地“打烂一手好牌”。

当一位女性公众人物情愿令自己外形“不修边幅”,也不愿迎合世俗审美时,这可不是一句“她家世显赫有底气”就解释得通的。因为只要看看名门公主和名门”痞女“的比例就知道”放飞自我“对于女性来说真的是太难了。可洪晃她自己就说:“我是个实在人,在这种“假天下”里活着,让我深深感到绝望,从肚脐眼里渴望真东西。”

我们还要继续用”精致美“去绑架女性多久?答案恐怕是还要很久很久。但在这期间,请尝试学会欣赏“真实”也是一种美。这种美学并非去赞扬素颜的刘亦菲、王丽坤有多么惊艳,而是看到素颜的她们时,咱们自己心里能坦然地不酸了。

怎样才能从世俗审美中解放出来,艺术家们,尤其是女性艺术家们,是最有发言权的。

真实的瓦拉东,不只是雷诺阿的美女舞伴

“I had great masters. I took the best of them of their teachings, of their examples. I found myself, I made myself, and I said what I had to say.”

苏珊娜瓦拉东

“寻找自我,塑造自我,表达自我” 是画家瓦拉东对自己的个人艺术态度最坚定的表达。她出生在100多年前的巴黎底层家庭。由于出身贫寒,15岁就开始在马戏团做表演。后来她在一次杂技表演中背部受伤,康复期间开始自学绘画。在成为有名气的画家之前,瓦拉东以出众的样貌成为诸多大牌艺术家的缪斯女神。

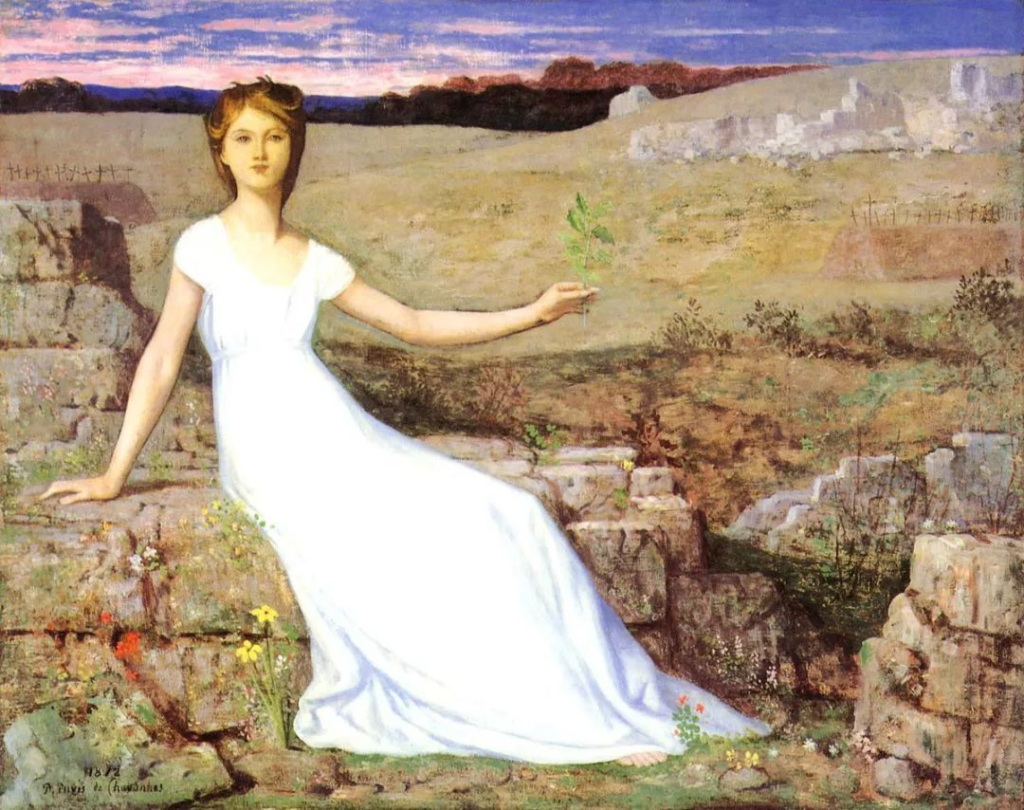

在雷诺阿的《布吉佛之舞》中,她是可爱单纯的富家小姐;在戛凡纳的《希望》中,她是纯洁无暇的淑女。

在各位男性名家画中的瓦拉东,拥有曼妙的身姿,温柔动人的外貌。

关于美丽,我们从来不否认它能带来竞争优势。后来的瓦拉东之所以在绘画艺术上占有一席之地,正是因为她早年因美丽的外貌而成为了诸多名家的模特,继而成功打入了这个圈子。显然,在瓦拉东看来能够让美丽成为跳板的她,是幸运的。成为画家后的她则希望通过作品告诉人们:不要让外在的美丽成为枷锁,找到自我并坦然面对真实的自我,才更为可贵。

来自100年前的对抗“Body Shame”宣言

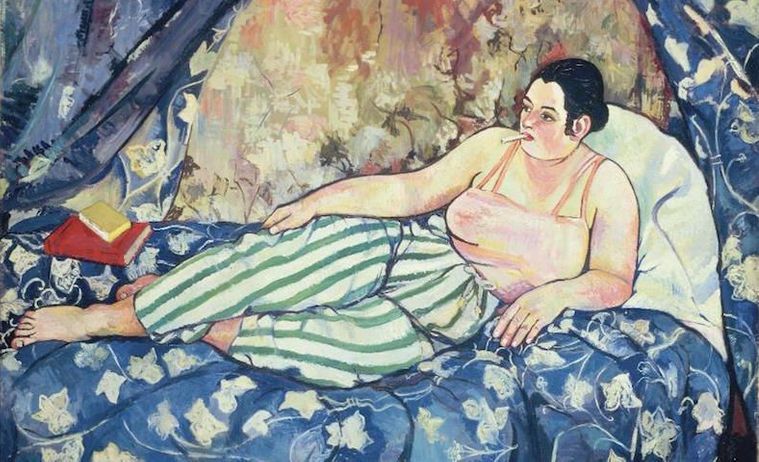

和科勒卡戴珊截然不同的是,瓦拉东对于身材走样这件事是毫不在意的。《The Blue Room》(蓝色房间)是瓦拉东最出名的画作,也是她的自画像。

慵懒地躺在白色花朵图案床单上的瓦拉东穿着睡衣、叼着烟,舒适自在又毫不在意阅者的目光。她体态丰(胖)盈(胖),人物神情不仅毫无身材焦虑,还带着自信。她的自信并不是confident,因为她并非企图向外人证明;她的自信是 self-assured,一种充满安全感的、对自我的肯定。也许,步入中年的瓦拉东发福了,但她并不把这当回事儿。

法国艺评人Andre Warnod 曾经这样评价瓦拉东画中的人物:这些(画作中的)形象散发着真实的美德,令观赏者们着了迷一般……

勇敢拥抱年老色衰

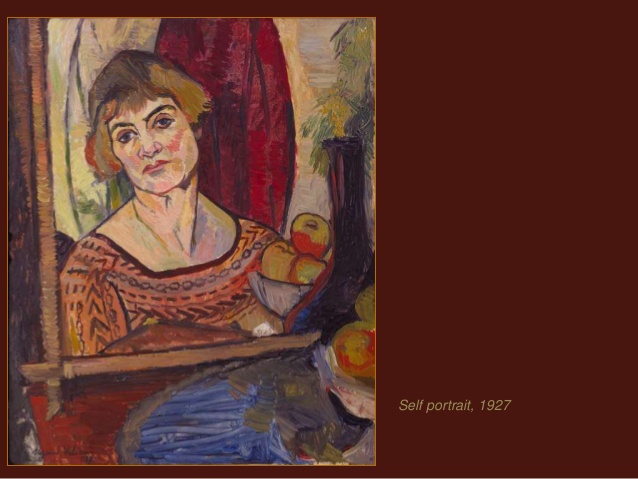

瓦拉东一直用画笔记录着自己容颜的变化。在她1927的自画像中,她已年过花甲。

可以看得出,在描绘老年的自己时,瓦拉东的用色比早年的画作更为沉稳和深邃,以此来体现年至迟暮。但不变的是人物坚毅的神情和对美貌的不屑一顾。

画家可以用画笔为自己加上美颜滤镜,但她知道那是一种畏缩和欺骗。无惧年龄,瓦拉东靠的不是医美和保养品,而是人间清醒。

被遗忘是诸多女性艺术家的宿命

在我们的社会里,要贬低一名女性成功人士的价值是非常简单的。评价她不洁、轻浮、或指出她在母职上的不合格就可以了。这三样瓦拉东都沾上了边。在当时的社会,当艺术模特是相当低贱的职业,等同于从事淫秽工作,但瓦拉东迫于生计而成为艺术模特。后来,她18岁未婚怀孕,儿子长大之后又有严重的酗酒毛病。世人总是对瓦拉东提出这样那样、有意无意的负面评价,句句矛头直指女性。这很可能是最终令她的画家声誉无法与同时代男性画家真正齐名的原因之一。

但这些世俗观念从来没有限制住瓦拉东的创作才华。并非科班出身的她,在绘画艺术中更注重观念和态度的表达。没有受过专业绘画训练,而仅仅只师从过德加一段时间,颇具天赋的瓦拉东作画笔触大胆、用色放肆、无拘无束,这令她的作品在同时期画坛中清一色的唯美闲适印象派中尤为突出。她的画风别具一格,她的选题离经叛道。

瓦拉东在艺术圈成名时,还没到30岁,更是第一位进入法国国家美术学院(Société Nationale des Beaux-Arts)的女性画家。然而可惜的是,和诸多女性艺术家一样,在去世之后,她的光彩也随之而被人遗忘了。

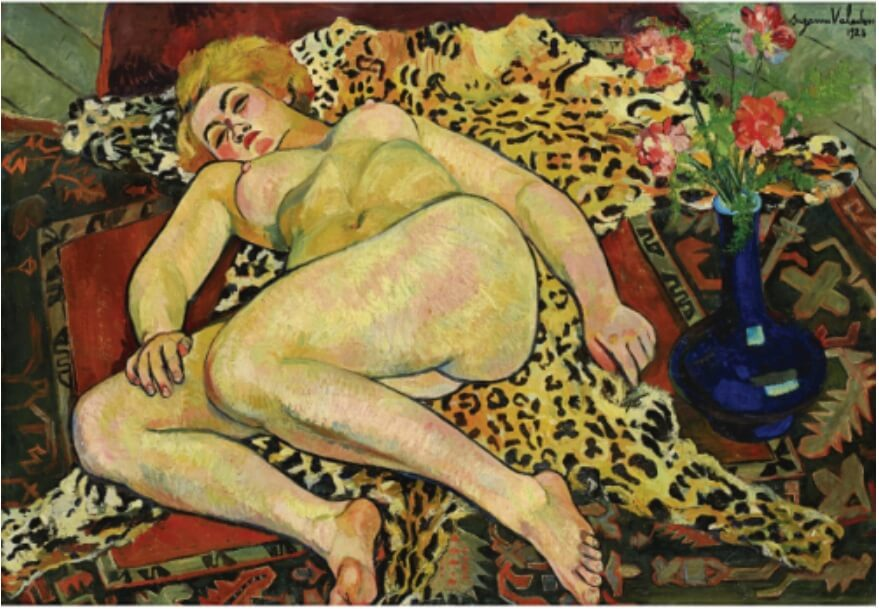

直至近些年,随着全球女性运动的兴起,瓦拉东作品的艺术性得以被重新评定。在2010年纽约苏富比拍卖中,她的作品《裸身仰躺在豹皮上的凯萨琳》以约22万美元成交,但这一数字依然不及同时期的著名男性艺术家。

潘玉良——不美的妓妾,前卫的画家,真实的女人

在地球的另一边,中国女画家潘玉良于1895年出生在江苏扬州,比瓦拉东刚好晚出生30年。潘玉良早年父母双亡,13岁时她被赌棍舅父卖给了妓院当烧火丫头,后来卖身为妾。潘玉良的天姿才华,加上为其赎身的丈夫潘赞化的支持,她成为了中国西画印象派第一人。

她被贴有太多的“标签”

和潘玉良的艺术成就一样备受关注的,是她“平平的相貌”。当在网络上搜索与潘玉良相关的资料时,首先出现的是必定是“从青楼妓妾到一代画魂”、“巩俐、李嘉欣在演绎的潘玉良,竟然长这样“,”潘赞化看中的并非她的样貌,竟是她的才华“等等,诸如此类的标题比比皆是。恰好正因有文记载潘玉良本人“五短身材,颇为壮硕,衣着潦草,皮肤粗粝”,而显得潘玉良作为画家的一生更为”传奇“。仿佛只有这般“传奇”生涯才配让普通人在茶余饭后的微博消食时光中读起她来。

她是前卫的画家

辛亥革命场结束了中国两千多年的帝国统治。 政治的变革从根本上催生了一股自我反思的热潮,在随后的几十年中,中国知识分子拥抱新观念,抛弃旧观念,并以此来重塑他们国家。 对于许多艺术家来说,欧洲前卫艺术成了个人解放自我的途径。这其中便有远渡重洋奔赴欧洲学习绘画的潘玉良。

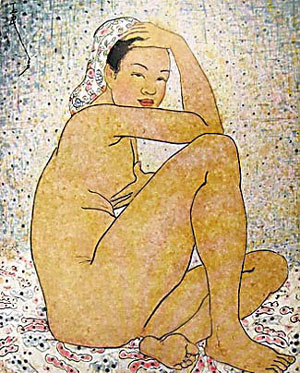

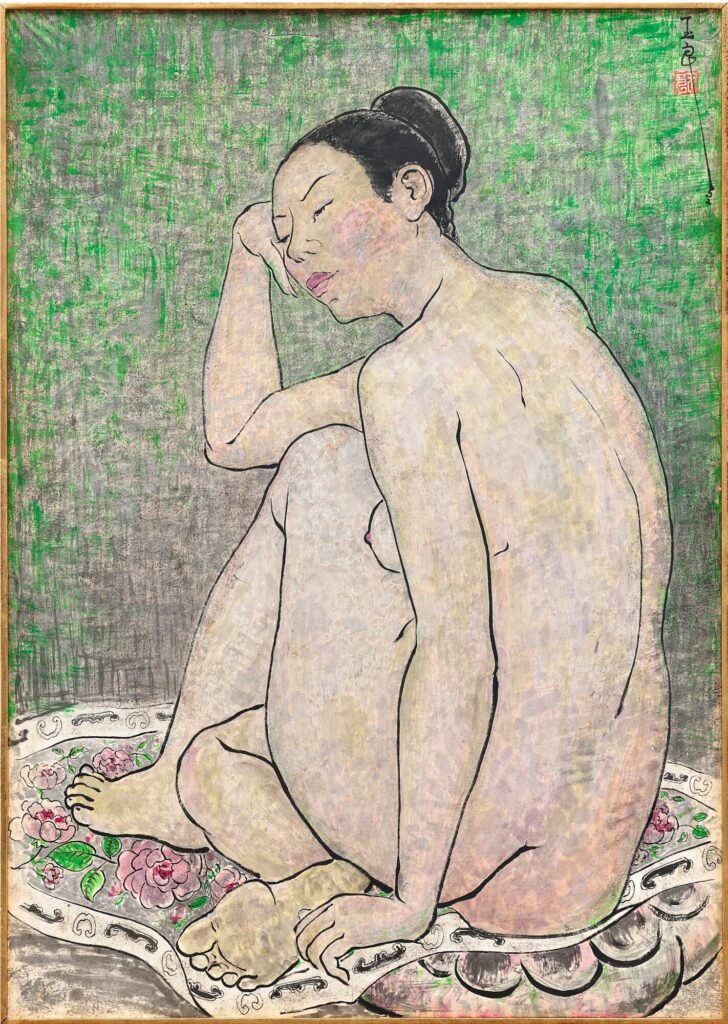

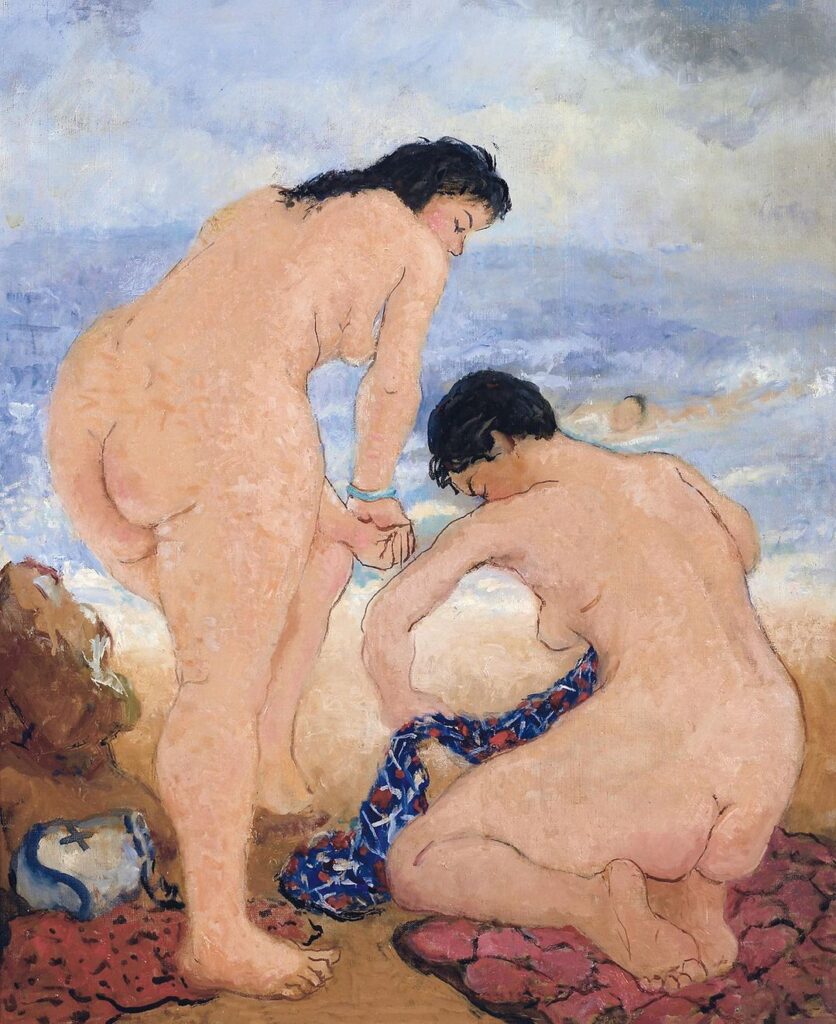

在潘玉良留给世人的4000多幅画作中,其中一半以上以非白人女性的裸体形象为主题。而大部分的女模特,正式潘玉良自己。在截至当时的西方绘画艺术中,白人女性的身体被视为女性之美的理想化身。而非白人女性的身体则通常被视为是物化的代表,是低等的、放荡的、病态的。因为那些画从来都非出自亚洲女性之手。而当潘玉良提起画笔时,她将中国书法、笔墨技法融入西方油画,塑造出了别具一格的创作风格。有了中国水墨画手法中的含蓄感,和潘玉良作为中国女性对自己身体的解读,因而她画中的裸体女性是自在而美好的。

为什么说潘是前卫的?因为在当时的中国,女人主动的把自己的身体公示给众人,尽管是为艺术“献身”但需要巨大的自信和勇气。不仅如此,在潘的裸体女性画作中,她们展现出的态度是对自己身体的主人翁意识。如何对待这身体,或亲密、或审视、或好奇,都有这身体的主人,女性们自己决定。这些身体已被拥有,已被宠爱,不是他人,而是女性自己。

如果有得选,她选择做真实的自己

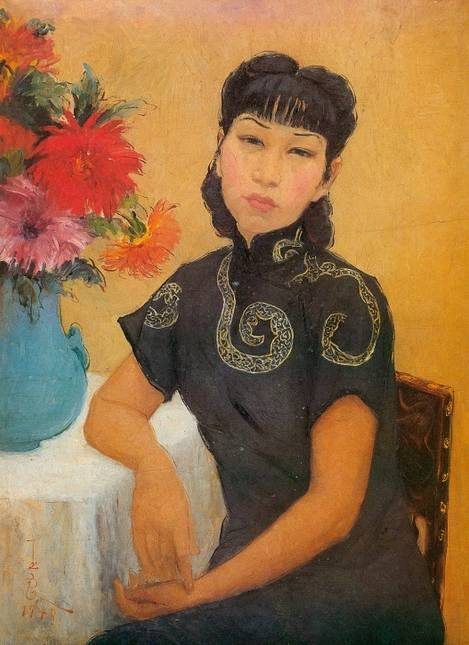

自画像是潘玉良作品中的另一重要主题。上述这幅画是她在1942年创作的自画像。她身穿传统黑色旗袍,并胸前绣有中国龙纹饰,梳着民国发髻的她,给人一种气定神闲的端庄,东方佳人的”滤镜“俨然可见。

在创作这幅画时,潘玉良身居法国,与丈夫分居异地。当时正值第二次世界大战爆发,国内陷入抗战,生灵涂炭。出于对丈夫的担忧,又因独居异国倍感孤独,故特将此画像制成照片寄给国内的丈夫借以传意。

这画像的”滤镜“是缘起丈夫与他人期许中的贤淑东方形象,长期饱受外界审视的目光让犀利豪迈的潘玉良也不能完全免俗于中国传统”审美“的绑架。

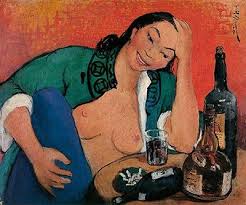

如果上一副自画像中,是迎合丈夫的喜好,忌惮于外界的目光。漂泊巴黎20多年后,丈夫已逝。1963年的半裸自画像中,潘玉良将心中的不羁完全展露无疑。

脱下了精致的旗袍,她袒胸露乳,半身赤裸,不拘小节。此时的潘玉良挣脱了世俗的目光,自斟自酌,只图酣畅,好不痛快。这才是能说出那句”公狗比男人好”的潘玉良。

据说这是潘玉良唯一一副笑容灿烂的自画像。

这幅半裸自画像在潘玉良众多的画作中尤为特别,并在2005年拍卖出了964万港元的高价。或许是她在过往的作品中总是强调自己的“不貌美”,刻意去描绘自己“平平”的外形而令观者记住了她的样貌,从而宣泄她对世俗眼光的不满和抗议。而在这幅豪放的饮酒自画像中,或许人们看到了潘玉良和她所背负的沉重负担之间有了和解,对彼时不幸际遇有了释怀。又或是对“何以解忧,唯有杜康”的共鸣是超越一切的。但无论如何,我们都无法否认,画中的潘玉良与相貌无关,却更具风情,甚至比酒更醉人。

最后:谁的美,由谁来审?

在20世纪上半叶,全世界的艺术家、诗人、作曲家们不断挑战既有的对“美”的定义,力求拓宽艺术和美学(aesthetics)的边界,女性艺术家更是如此。

Aesthetics 一词同样也被理解成「审美」。该词源于希腊语中的aisthetikos,本意为「有感觉的、有感情的、和感知相关的」。所以说,审美原本就是一个主观上的感觉。而对于美,每个人应该都有每个人自己的解读。德国哲学家康德在他的《判断力批判》一书中是这样解释审美的:判断某样事物美,是有条件的。这个条件就是“之于我”(to me)。如果有人说:“这酒真是令人满意。”那么他的评价只能代表他个人,因为每个人对酒都有自己的喜好和品味。同样的,如果他对外宣称(而非表达个人观点)某样事物是美的,那么他就相当于在要求别人对该事物也应该报以同样的喜爱。此时,他不仅为自己,而且为每个人做出了判断,并把这种美当成了是该事物的特质。

以下两句话同样称赞女生美:

一句是:“我觉得这女孩好美!”

另一句是:“这才叫美女!”

后一句听上去也像是赞美,但您再细品细品,“美”怎么就成了部分女性的特质了呢?

当科勒卡戴珊要求全网下架她的“丑照”时,她控诉社交网络带给她巨大的审美压力,因为所有人都要求她必须“完美”。而可笑的是,由科勒联合创办的服装品牌却以“接纳自己的身体”作为品牌口号。

自古审美由精英阶层决定,谁又是我们社会中的精英呢?

法国社会学家皮耶·布迪厄专注研究了我们的社会精英如何定义并以价值观的形式输出了审美(比如,品味)。他认为,社会大众总是会以不同程度接触到这些价值标准,有的人接触到的多,有的人接触到的少。那么,就最终导致了人们在社会阶层,文化背景和教育水平上的差异。

所以我们可以观察到是,观者们对于美(无论是感知自我,还是感知他人)的体会必然局限于他们的阶层、文化背景和教育水平。这就是精英文化价值观对大众进行教育的结果。

那么自古以来,精英阶层的主力又是那些人呢?毫无疑问,他们以社会上的成功男性为主。

为什么洪晃、瓦拉东、潘玉良这样的女性在我们看来是值得被常常提起的,因为她们即便活在当时社会对美的评判框架之中,却依然能够理性地从审美的本质出发,遵从内心、寻求解放、掌握话语权:她们的美,由她们自己来审。而对于瓦拉东、潘玉良这些艺术家来说,艺术的中心思想在于“表达”,而不在于“悦目”。艺术的重要贡献就在于让那些被社会忽视的问题得以被看见。在她们的作品中,她们渴望被真实的对待和看见。Hashtag,#nofilter。

最后,我们回到文章开头的故事。科勒卡戴珊把她的美交给了社交媒体用户去审。那么妳的美,应该由谁来审呢?