两性平等的话题好像已经被写出了花。但越来越多的文章暗藏“挑事”嫌疑。今天,我们并不想试图引发网上的另一起骂战,而是想站在一个女性的角度上和女孩们聊聊天,讲讲过去的故事。

我们先来关注一个调查数据:根据In Other Words 和 Artnet News汇编的联合调查显示,女性艺术品拍卖总额仅占全球总额的2%。而1/4是靠草间弥生一人贡献的。(2008至2019年)

而Tate Museum里也曾经展出一个海报,上面一行小字描述:当代艺术的女性艺术家少于5%,但85%的裸体是女性。

难道女性之只有裸体才能进博物馆吗?

是不是有代表性的女性艺术家太少了?

这个问题并不新鲜,而且已经被讨论了几十年——到底为什么我们缺少伟大的女性艺术家呢?

女性艺术史学者琳达·诺克林,她的回答可能会让女权情绪上头的大众“惊呼放肆”。

琳达认为,我们必须承认一个事实:

历史上伟大女性艺术家的数量的确远少于男性。

残酷的真相并不吓人,因为揭开伤口、直面问题才是解决问题的唯一路径。

而笔者就要做这个“揭开伤口”的恼人工作——我们不写女性艺术家的伟大,我们只想让女孩们在女性艺术史上找到这几位“孤独的流浪者”,找到我们自己需要面对的问题。

她们为自己身为女性身份而付出种种代价——被历史遗忘,却曾竭力发声的她们,本身就是当代女孩们需要的答案之书。

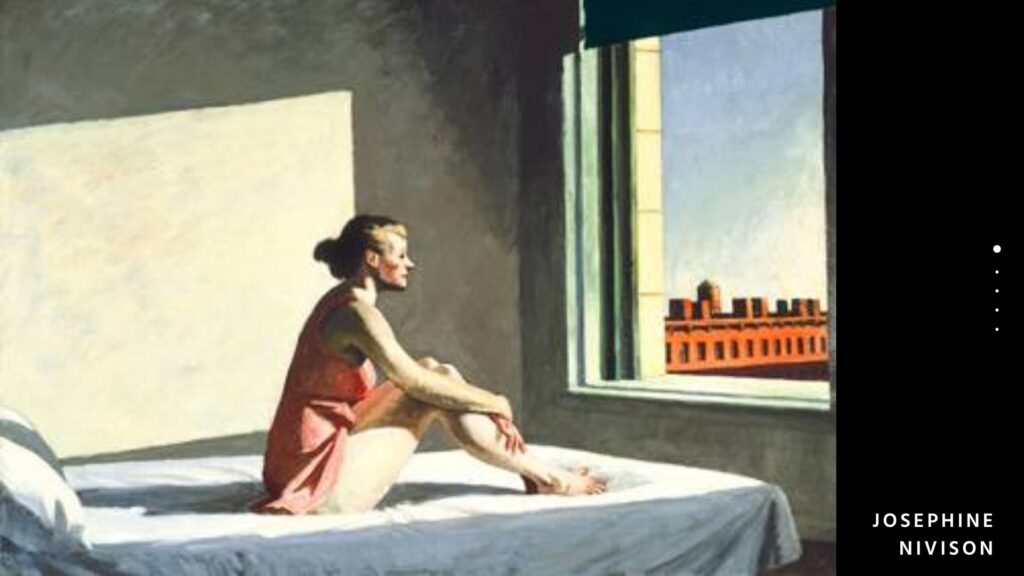

01 “你是谁”——Josephine Nivison

她被人记住的名字,是“爱德华·霍珀的妻子”,或者“那个霍珀画中唯一的女主角”。

但大众也许并不知晓,除此之外,她自己也是一名画家。

约瑟芬本人性格与霍珀截然不同。她非常开朗,也热衷于社交,有着广泛的艺术圈人脉。因此也在霍珀的艺术生涯中起到了非常重要的角色。

然而约瑟芬自己的兴趣和创作却并没有得到丈夫的支持——反而被嘲笑了。

约瑟芬这么描述与他的日常交流和相处:

“跟他说话,如投石于深井,落到井底也没有任何回响。”

“和我的任何交谈都会让他的眼光转向时钟”

……

我们不知道,除此之外,她还需要面对多少诸如此类的“冷暴力”;也不知道,这对她心理的创伤造成了多大的影响……但从霍珀的画中也许可以瞥到——约瑟芬并不像她真实性格那般开朗,而是多了一丝孤寂和冷漠。

根据约瑟芬自己的日记,两人的日常就是吵架,甚至还会动手,撕扯,扇耳光,扭打……

但到了最后,她仍然是那个投入大量精力照顾霍普的日常生活,为霍珀的绘画取名、做阐释,并极力为霍珀维持公众形象的女人。

在霍珀去世后,约瑟芬抱着一线希望,将她的作品也一并交给惠特尼博物馆。

然而在她过世后不久,她一生为数不多的画作也被博物馆全数丢弃。

《孤独的城市》中对惠特尼博物馆的做法有这么一段评价:

“可能是因为这些画有失水准,也可能是那种让她一生都在苦涩地抱怨的、经常性的对女性艺术创作的低估使然。”

约瑟芬的一生都在坚持创作,也不停地被社会体制抛弃,被艺术界普遍存在的偏见拒之门外。

像Josephine这样被历史遗弃的女性固然需要应有的重视,但我们要做的并不是把她不尴不尬地抬到伟大女性艺术家的高位,而是真正开始思考“到底为何没有伟大的女性艺术家”?

那时我们就会发现,这不单单是女性在艺术史上被遗忘的问题,而是关乎意识形态与整个社会机制。

02 “你不适合建筑,去做纺织吧”——Gertrude Arndt

提到包豪斯有名的设计师,大多加了个“男字旁”——他们是保罗·克利(Paul Klee)、瓦西里·康定斯基(Wassily Kandinsky)、约翰·伊登(Johannes Itten)、奥斯卡·希勒姆尔(Oskar Schlemmer)等一众男性设计师。

而“女字旁”的历史在很长一段时间像是设计领域上一朵朵开过的昙花,是美丽的点缀却很少有人注意到其价值。

“每一个人,无论年龄和性别”,在这样的号召下,包豪斯也成为了最早接受女性的学院之一。有了社会体制的支持,女孩们一拥而上来报名,坚信这会是改变她们一生的梦想学堂。

Gertrude Arndt也成为其中一员,她起初一心只想进入建筑专业。

然而,一句“女人适合纺织,建筑、绘画是男人的专业”,犹如当头棒喝,强迫Gertrude认清现实。

后来她进入纺织专业,成绩不俗,也实实在在展现了她的天赋。

然而体制的原因,她最终嫁人、生子,丈夫却在包豪斯学院上升到高位。

强烈的对比让她逐渐意识到女性在社会和世俗下的形态——她用薄纱面巾挡住了自己的脸,蕾丝、面纱、鲜花……这些传统意义上的女性气质元素被她统统调动起来,表现了一种女性被迫恪守的,限制下的时尚。

虽然包豪斯的少女们带着一腔热血一头扎进了她们认为的平等的艺术天堂,然而整个社会机制和世俗观念仍然是僵化且落后的。因此,大多数仍然是像Gertrude一样,被层层阻隔挡在门后,唯一留下的,是像默片一样的“无声呐喊”。

大众了解的艺术,通常是由“天才”独立完成的结果。然而,艺术的产生包含了前后一贯的形式语言,这些都必须通过教学、学徒制或是长期的个人学习,才能完成。她们的一生在与被动选择,真正能够从世俗偏见和社会制度下挣脱出来的,最后都成了影响深远的大师。

03 “你的艺术像盘子里的下体”——Judy Chicago

科赫(Chohen),杰罗维兹(Gerowitz),都曾是她,也不是她。

被冠以父姓,夫姓,朱蒂终于在第一任丈夫去世后,将姓氏改做“Chicago”,找到了自己的归属。按照他自己的话,就是消除了“男权社会凭借权力而对自己全部名字的强加”。

她的第一个大型展览《晚宴》中,39个盘子的印花就是像蝴蝶或花朵一样的女性生殖器。而三角形象征女性,等边象征平等,每组13个女性与《最后的晚餐》中的13个男性对应。

Judy的创作就像一声极力的呐喊,在艺术的天际留下了一道痕迹。如此直面女性器官,将女性的性器官作为艺术呈现给观者,朱蒂还是头一遭。要知道,在19世纪的艺术学院女学生是根本没有办法像男生一样临摹裸体模特的。

对于这样的呐喊,男性主导的艺术评论家群体则认为,芝加哥的作品缺乏深度,《晚宴》只是“盘子里的阴道”。

当艺术戴上了男性的有色眼镜,其批评和赞美都变得一文不值。女性的创作不应该接受男性评论家,而是接受艺术界所有的声音。

于是,朱蒂创立了一个支持女性主义艺术的非营利组织“穿越花朵”(Through the Flower),让艺术多些来自女性的话语权。1980年到1985年期间,她与“穿越花朵”一起完成了作品《生育计划(Birth Project)》。

右图02的作品就是以针织壁画的形式视觉化分娩的过程,Chicago以此记录的方式来赞颂女性母亲的角色,创作灵感则来自于艺术界对出生意象的表达。右图01则是歌颂女性是人类的创世者。

在朱蒂看来,《圣经》中人类历史是由男性创造的传说就是个十足的“假新闻”。

直到如今,女性生育还是个亟待被关注的话题,尤其在很多地区,生育仍然只能作为一个“传宗接代”的工具。

男性与女性的视角自然是不尽相同,但历史上一直以来对女性创作的压制,对女性接触艺术教育的抵触,让朱蒂的作品成为艺术史上“最大胆的反叛者”。她在那个年代做出了勇敢的否认——如果艺术领域的话语都没有人接受女性生育的地位,那么谁还能接受女性最原始的美呢?

最后

自由独立的女性进步思潮从未受到时间的限制。由古至今,或多或少都有不屈服于社会制约的女性出现,也都有可能被社会或政治的影响而“退潮”。艺术的发展尚不能以时间来判断进程,女性艺术史又何尝不是呢?

最重要的,是话语权是否平等,大众是否从本质上接受女性的创作?

过去,大众普遍认为“伟大的艺术家”应是一位具有“天才”的艺术家。而“天才”又被视为是一种超凡而神秘的力量,根植于日后成为伟大艺术家的人体内。那么,男多女少的艺术史就变成了直接否认女性创作能力的丑恶证据。

但我们需要知道的是,整个艺术创作的情势,包括艺术创作者的发展和艺术作品本身的品质,都发生在社会环境之内,都是整个社会结构的必要元素,并且由特定的社会机制加以限定。

艺术从来不是简单的,个人的,而是复杂的,融合的。

无数个“过去的她们”告诉现在的女孩们,

男女平等的路并不会好走,

社会僵化的机制,根深蒂固的偏见无法一下抹去……

但除了自强、自信、自立,

我们或许别无选择。

Linda在研究中,也从未指出明确的方向。但她让我们了解了现状,让我们知道女性艺术家门将会面临的种种困难。

之后的路到底怎么走,只有艺术家们自己摸索着前进,才走出一个个“基于平等”的伟大。